生活排水をきれいにし、自然へ還す。

地球環境の保全を担う重要な設備です。

浄化槽とは、公共の下水道が配管されていない家庭に設置される、もっとも身近な汚水処理設備です。微生物のちからを利用して、各家庭のトイレやキッチン、お風呂場などから流れてくる生活排水をきれいにします。

浄化槽を通ってきれいになった排水は、そのまま河川などに放流されます。この「汚れを取り除いてから放流する」といった役割を担っている浄化槽は、地球環境を守るうえで非常に重要な設備です。

わたしたちは毎日の生活の中で、1日1人当たり約250リットルの水を使用しています。その水の多くは生活排水となりますが、私たちが使った生活排水を浄化せずにそのまま河川に流してしまえば、川や海はすぐに汚染され、生態系に大きなダメージを及ぼすことになります。このように、地球環境ひいてはわたしたちの未来を守るためにも、浄化槽はとても大切な設備なのです。

浄化槽の種類

浄化槽には大きく分けて、

単独処理浄化槽・合併処理浄化槽の

2種類があります。

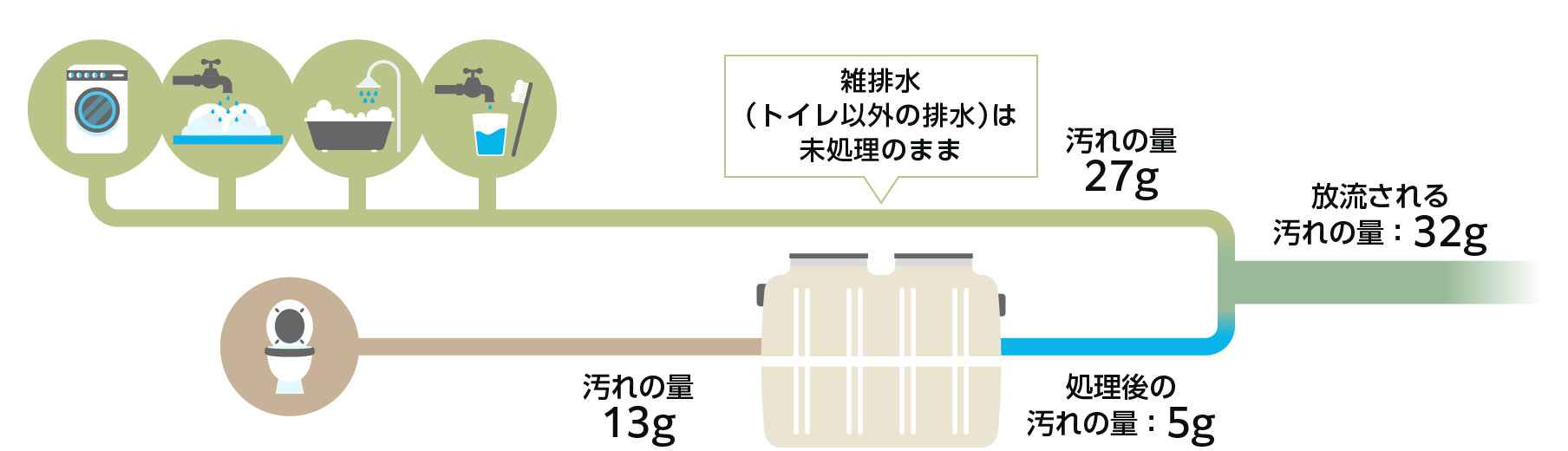

- 単独処理浄化槽 トイレの水だけを処理します。

(浄化槽法では平成13年4月から下水道認可区域内に設置される場合を除き、単独処理浄化槽の設置が禁止されています。また下水道法では、公共下水道の供用が開始された場合は遅滞なく排水処理を単独処理浄化槽から下水道に変更しなければなりません。) - 合併処理浄化槽 トイレの水と台所、洗濯、洗面に使用した生活雑排水を合わせて処理します。

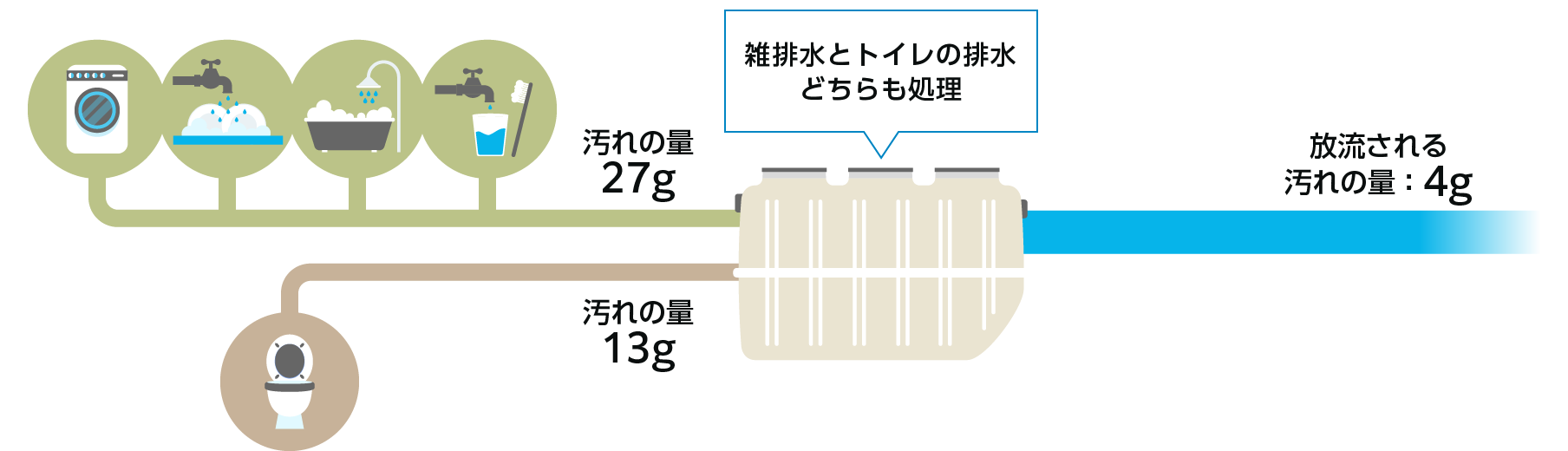

合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて放流される汚れが8分の1になります。平成13年4月1日から、法律上では合併浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけられました。

単独処理浄化槽

(汚れの量=1人1日当たりのBOD)

合併処理浄化槽

(汚れの量=1人1日当たりのBOD)

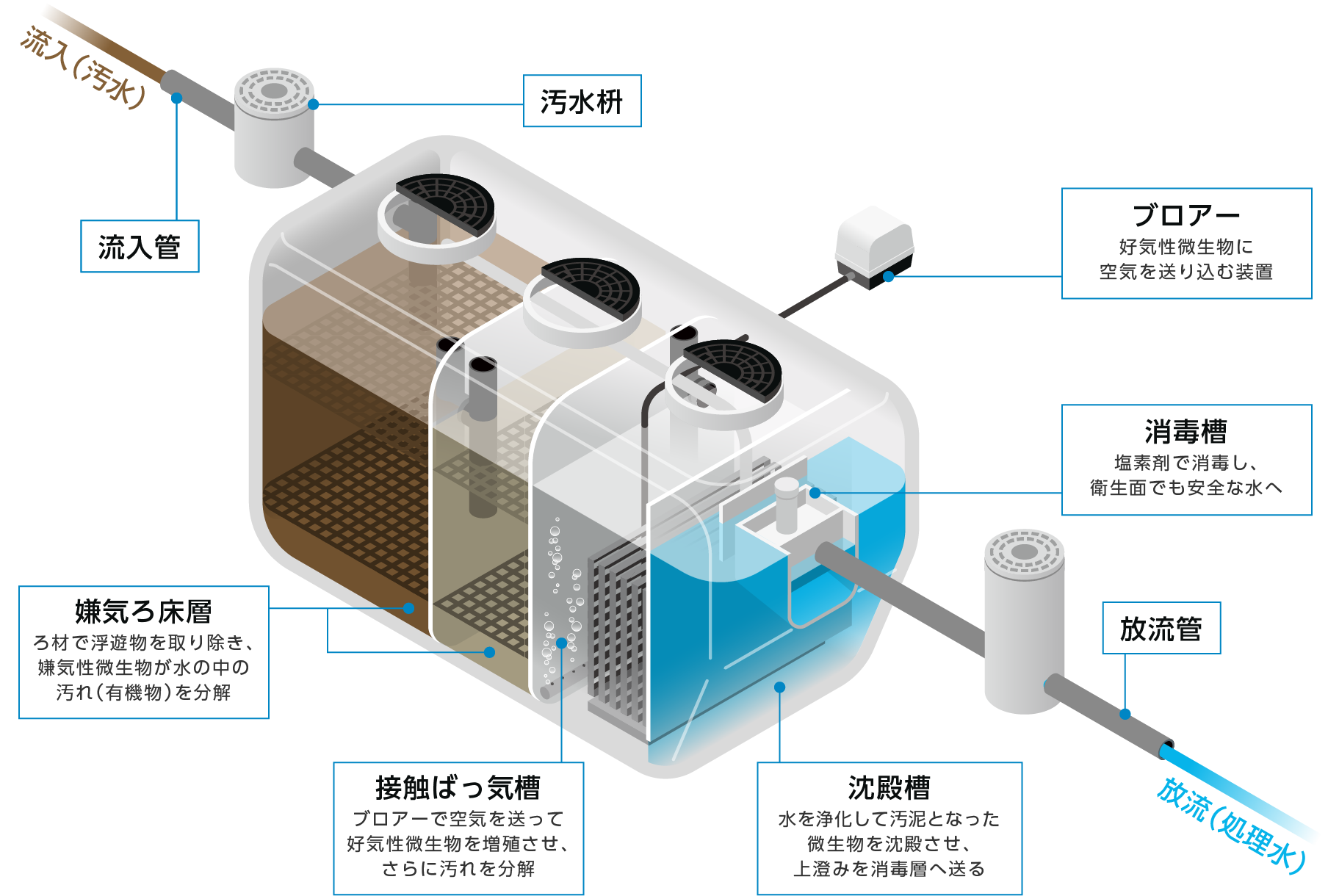

浄化槽の仕組み

微生物の働きを利用して

排水の汚れ(有機物)を分解し、

水を浄化しています。

浄化槽の処理は、微生物による生物処理が主であり、他の下水道などの排水処理と同様の原理です。各戸の敷地内の地中に設置され、浄化した水は側溝や河川などに放流されます。

その性能は、BOD除去率90%以上、処理水質BOD20mg/L以下で、下水道と同等の性能を持ち、水環境保全上重要な設備であることから、設置には国・自治体による助成制度があります。

浄化槽というと、よく浄化槽本体だけと受けとられがちですが、正しくは浄化槽本体と汚水升、流入・放流管、ブロアー、電気設備などを合わせた総体を指すものです。

一般的な合併処理浄化槽

(嫌気ろ床接触ばっ気型)